« Y a-t-il du montage dans les films d’Éric Rohmer ? »

p. 237-244

Full text

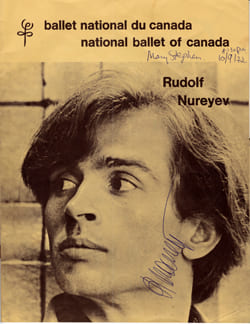

1Après

Jacqueline Raynal, Cécile Decugis et Maria-Luisa Garcia, Mary Stephen

est la monteuse attitrée des huit longs métrages et des nombreux courts

métrages réalisés par Éric Rohmer depuis 1991 jusqu’à ce jour. Quand

elle n’est pas en tête-à-tête avec le cinéaste en salle de montage,

c’est derrière son piano qu’elle compose la musique du Conte d’hiver ou du Conte d’été, toujours en étroite collaboration avec lui.

Comment êtes-vous devenue monteuse des films d’Éric Rohmer ?

2Je connaissais

Éric bien avant de devenir la monteuse de ses films. J’étais étudiante

en cinéma à Montréal. Je suis venue à Paris dans le cadre d’un programme

de maîtrise, qui me permettait de suivre tous les cours de cinéma qui

m’intéressaient. Ce que je désirais avant tout, c’était réaliser des

films. Je ne savais pas que les études cinématographiques étaient à ce

moment-là (nous sommes en 1977) axées sur la sémiologie. C’était

beaucoup plus théorique que je ne le croyais. J’étais surprise, et je

n’étais pas seule dans ce cas ! Je n’ai trouvé qu’un seul cours qui

parlait de réalisation et de production d’un film, c’est-à-dire de

l’aspect concret du cinéma, le mercredi soir, à Paris-I : c’était celui

d’Éric Rohmer. La Marquise d’O… était sorti et Éric commençait à travailler sur Perceval le Gallois.

Il parlait de tout : non seulement de la forme d’un film, du cadre, du

montage, de la mise en scène, mais aussi du budget… Il avait une

approche pratique du cinéma qui m’intéressait beaucoup.

3Peu de temps

après, je me suis retirée du programme d’études américain et j’ai voulu

réaliser mon premier film en France. Il me fallait d’abord un budget. Je

me suis rendue aux Films du Losange pour demander une copie d’un

devis-type, à titre d’exemple. Barrage classique : la secrétaire a pris

mon numéro, en me disant que Rohmer était très occupé et qu’il ne

pouvait pas me recevoir. Je pensais bien que ça se passerait ainsi, mais

à peine rentrée chez moi, j’ai eu la surprise d’avoir Éric Rohmer au

téléphone ! Il m’a demandé de revenir immédiatement à son bureau pour

qu’il me donne ce dont j’avais besoin… De fil en aiguille, j’ai assisté à

la production de Perceval le Gallois. Éric avait déjà

l’habitude de répéter avec ses acteurs et actrices très longtemps avant

le début du tournage. J’étais dans mon coin, je ne gênais personne (je

parlais deux mots de français), et il était d’accord pour que j’observe

ce travail de répétition, avec Fabrice Luchini en particulier… C’était

très instructif.

4Ensuite j’ai continué à chercher de l’argent pour mon film, Ombres de soie,

que j’ai finalement pu réaliser en 1978. À cette même période, Éric a

fait appel à moi, sachant que je cherchais du travail, pour être

l’assistante de Cécile Decugis – qui avant de devenir sa monteuse

attitrée avait été celle d’A bout de souffle et de quelques

films de Truffaut. On m’a soufflé que Cécile n’était pas toujours tendre

avec ses assistantes… J’ai travaillé avec elle sur La Femme de l’aviateur :

elle a été charmante et presque maternelle avec moi. Elle est restée

une très bonne amie, et c’est une personne avec qui j’ai beaucoup

appris.

5Parallèlement, j’ai réalisé mon deuxième film en 16 mm (Justocœur)

avec une équipe très réduite, sur un mode plutôt amateur. Éric est venu

nous rendre visite pendant le tournage. Or il caressait déjà l’idée de

revenir aux sources de la Nouvelle Vague… Perceval le Gallois avait

été une grosse production, en studio, avec beaucoup de monde sur le

plateau. J’imagine que notre petit tournage coïncidait avec son désir de

travailler de façon légère et discrète… La Femme de l’aviateur en témoigne, qui fut tourné en 16 mm, avec une petite équipe.

Est-ce la Nouvelle Vague qui vous a influencée quant à cette façon de produire vos propres films ?

6C’est avant tout

le manque d’argent ! Mais il faudrait ici revenir plus en arrière : je

viens de Hong-Kong, et ma découverte du cinéma s’est faite avec la

Nouvelle Vague et certains films italiens. J’aimais beaucoup les films

de François Truffaut, d’Alain Resnais (Hiroshima mon Amour étant

mon film favori), et cela m’a peut-être décidée à venir en France… Une

fois à Paris, j’ai découvert les films de Marguerite Duras – auxquels

j’ai rendu hommage dans Ombres de soie. À ce propos, je sais qu’il est arrivé à Éric de projeter à ses étudiants India Song,

qu’il admirait en particulier pour des raisons économiques. C’était une

façon d’affirmer les possibilités qu’offre le cinéma jusque dans

l’absence de moyens. Le Rayon vert est très représentatif de ce souci du coût de production.

Vous n’avez pas travaillé sur Le Rayon vert…

7Non, j’avais

quitté Paris et le monde du cinéma pour vivre dans le sud de la France.

J’étais à Cannes, mais je restais en contact avec lui, et avec ses

proches. Pour un scénario qu’il me fallait traduire de l’anglais en

français, Rohmer m’a recommandé Françoise Etchegaray : c’est ainsi que

nous nous sommes rencontrées. Éric fréquente beaucoup de jeunes gens et

essaie toujours de leur trouver un travail, en les rapprochant les uns

des autres… D’une certaine façon, il nous a permis de subvenir

mutuellement à nos besoins. Il fait travailler ses amis et travaille

avec eux, en circuit fermé.

8Françoise

s’occupait donc avec moi de cette traduction, de même que je montais les

films que Rosette réalisait en super 8 (j’étais aussi chargée du son de

certains épisodes…). Nous sommes devenues très amies, et ce sont

d’excellents souvenirs : j’étais au son, Éric faisait le point, Virginie

Thévenet était également de la partie…

Quand avez-vous recommencé à travailler comme monteuse sur les films de Rohmer ?

9Je suis revenue à Paris au moment où il préparait Conte d’hiver,

en 1991. Pendant mon absence, Cécile Decugis avait pris sa retraite, et

c’est Maria-Luisa Garcia qui montait les films d’Éric. Elle faisait

partie du groupe, elle-même avait travaillé pour les courts métrages de

Rosette… Or à cette période-là, elle devait monter un film de

Jean-Claude Brisseau et ils avaient du retard. Luisa n’étant pas

disponible, Éric m’a proposé de travailler sur Conte d’hiver.

Je suis revenue à Paris au bon moment ! J’ai monté à la fois l’image et

le son du film. Et depuis, je n’ai pas cessé de travailler avec cette

petite famille.

Vous diriez donc qu’il existe un « esprit de famille » autour de Rohmer ?

10Oui, la CER est

comme une petite famille, composée d’Éric, de Françoise Etchegaray, de

Diane Baratier, de Pascal Ribier, de moi et quelques autres encore le

temps d’un tournage… Le premier film de l’équipe CER sous cette forme

était L’Arbre, le Maire et la Médiathèque. Éric ne voulait

aucun soutien de quelque organisme que ce soit, il voulait être

complètement indépendant. Tout était prêté (les lieux), et tout le monde

était en participation. Il avait aussi sa propre table de montage.

Seule la pellicule était à acheter. Il voulait faire un essai avec une

jeune débutante à l’image : ce fut Diane. Le film s’est fait alors que

nous étions tous employés à autre chose : dans mon cas, je venais

pendant ma pause déjeuner et après ma journée de travail au magazine Vogue pour monter un bout de film, et ainsi de suite.

Avez-vous parfois assisté au tournage d’un des films que vous avez montés ?

11Non. Au début de

notre collaboration, cela m’était même « interdit » ! Éric ne voulait

pas que je vienne sur les lieux de tournage. Si j’étais présente pour La Femme de l’aviateur,

ce n’était pas comme monteuse, mais comme figurante ! C’est simplement

pour une raison professionnelle : il est important que je garde un

regard neuf sur les scènes tournées ; je ne dois pas avoir le souvenir

des plans, des anecdotes du tournage ; cela fausserait mon regard…

Aujourd’hui encore, je préfère ne pas y assister.

12On en vient aux

spécificités du métier de monteur : c’est un métier de solitaire. On se

sent toujours un peu à l’écart – ce qui est d’autant plus frappant dans

mon cas qu’au sein de cette équipe, nous nous connaissons tous très

bien.

Êtes-vous seule pour monter les films ?

13Non, quand je dis

« solitaire », c’est pour dire : un peu en marge du reste de l’équipe

qui est au travail avant et pendant le tournage… Je monte toujours avec

Éric. Nous sommes tous les deux en salle de montage. Contrairement à

d’autres réalisateurs qui n’assistent pas au montage, il est présent

tous les jours avec moi. Je n’ai jamais eu d’assistante. Cécile Decugis

m’a eue comme assistante, j’aurais également pu en avoir une. Mais pour

lui comme pour moi, cela signifierait s’acclimater à une personne

nouvelle et travailler avec elle pendant plusieurs semaines… Il faut

savoir que le statut est différent aujourd’hui, puisqu’on monte en

virtuel : on ne forme plus quelqu’un sur le tas. Et le métier

d’assistant au montage est souvent très ingrat. Éric estime quant à lui

que le réalisateur a finalement peu de choses à faire en salle de

montage, donc qu’il peut rembobiner le film lui-même…

Il devient ainsi votre assistant au montage…

14En quelque sorte ! Sinon il s’ennuie. Il y a toujours de longs moments où il n’a rien à faire.

Vous travaillez à partir d’un découpage du film ?

15Éric travaille

avec un scénario, pas avec un découpage ; moi aussi. On utilise parfois

les rapports de la scripte – uniquement pour avoir une précision d’ordre

technique, en se référant aux commentaires de telle scène.

Mais il arrive souvent qu’il n’y ait pas de scripte au tournage…

16Dans ce cas il y a

toujours un rapport du laboratoire, au cas où il y aurait un problème à

l’image : si je vois une poussière sur l’écran, il faut savoir si c’est

lié au développement, ou (et c’est plus gênant) au tournage. On

bénéficie aussi d’un rapport sur le son. Mais c’est vraiment à partir

des rushes que tout se fait. Il n’y en a d’ailleurs pas

beaucoup, parce qu’il n’y a pas souvent plusieurs prises d’un même plan…

Ce n’est que quand je visionne les rushes pour la première

fois que je découvre enfin le film, même s’il m’est arrivé d’imaginer à

partir du scénario un découpage possible. Et Éric en profite pour

observer mes réactions ; si je ris, si à tel autre moment je suis émue,

etc.

Comment travaillez-vous actuellement au montage des Amours d’Astrée et de Céladon ?

17Tous les deux,

comme à notre habitude. Le film est inspiré de l’œuvre d’Honoré d’Urfé.

C’est l’histoire d’amour entre Astrée et Céladon qui est au centre de ce

roman pastoral de plusieurs tomes. D’Urfé développe beaucoup

d’histoires liées aux personnages secondaires du roman, pour en revenir

toujours à celle d’Astrée et Céladon… Je travaille, comme toujours, avec

le scénario en main, tout en visionnant les rushes. Le film a

été tourné en super 16 mais nous montons en virtuel – après avoir

longtemps monté en « traditionnel » (c’est-à-dire en pellicule).

Toutefois le rendu du 16, même « numérisé », n’est pas le même que celui

du 35. C’est plus frais, plus spontané, moins léché…

Y a-t-il pour vous une différence au montage entre les formats ?

18La façon de

travailler est la même ; la matière de la pellicule 16 mm est simplement

plus petite que celle de la 35 mm… Beaucoup des films que j’ai montés

ont été tournés en 16 mm, puis en vidéo. Éric s’intéresse aux

possibilités qu’offrent les nouvelles techniques : c’est notamment à

l’occasion des petits films produits par la CER qu’il a expérimenté la

vidéo gonflée en 35 mm par le procédé du kinescopage. Ce fut le cas pour

La Cambrure, juste avant L’Anglaise et le Duc.

19Pour L’Anglaise et le Duc,

il y avait beaucoup d’effets spéciaux (des incrustations) : Éric,

Françoise, Diane et moi avions tous rencontré l’infographiste. Le film

m’a demandé bien plus de travail que d’habitude – à cause des nombreux

petits plans, des petits personnages à incruster dans une fenêtre en

haut à droite de l’image par exemple… Nous montions un passage et il

fallait tout de suite œuvrer sur les effets spéciaux appropriés. Cela

s’est donc fait petit à petit, durant trois mois ; ce qui est peu par

rapport à d’autres productions équivalentes. Pour prendre un autre

exemple, Conte d’automne a été monté en huit semaines. Disons que la moyenne du temps de montage est de dix semaines.

Avez-vous monté tous les courts métrages produits par la CER ?

20Oui, je traite cette matière comme celle des autres films d’Éric. Excepté France,

le film de Diane, ils ont tous été montés par Éric et par moi. Ces

courts métrages montrent que l’équipe est un véritable atelier de

création, qui tourne facilement : d’abord parce qu’il n’y a pas une

machinerie lourde ; ensuite parce qu’il y a une vraie ardeur au travail.

Cet atelier permet-il de faire des émules ?

21Peut-être…

Peut-être davantage chez de jeunes cinéastes étrangers… J’en vois par

exemple en Chine, ou au Japon : ils adorent les films de Rohmer, ce sont

ses petits-enfants. Aux États-Unis, c’est également vrai. Sans oublier

l’attrait des nouveaux supports. Quand on pense à la DV aujourd’hui,

c’est un peu la Nouvelle Vague transposée – même si trop de facilité

n’est pas forcément une bonne chose, et n’offre pas toujours des

résultats convaincants.

Comment se déroule concrètement le montage, par exemple celui de Triple Agent ?

22Triple Agent est

un cas un peu particulier. Éric m’a d’abord demandé si je voulais

monter en virtuel ou en pellicule. Si nous avons le luxe de pouvoir

monter sur pellicule, avec une belle image, alors autant le faire !

C’était l’été 2003, dans une salle de montage sans climatisation, et

pour la séquence du début avec six personnages à table, nous avons

réellement souffert ! Souvent il tourne un grand bloc de dialogue sur un

personnage, même pendant que les autres parlent : c’était le cas pour

cette scène.

23En règle

générale, le travail de montage n’est jamais réellement admis comme tel

dans les films de Rohmer. Que ce soit à la Cinémathèque Française, lors

de la rétrospective de 2004, à la sortie de Triple Agent, ou à Venise pour L’Anglaise et le Duc…

des gens posent toujours la question : « Y a-t-il du montage dans les

films d’Éric Rohmer ? » Je sais rester calme, mais je suis prête à

demander à mon tour : « Y a-t-il de la lumière dans les films de

Rohmer ? » ou encore : « Y a-t-il des plans dans les films de

Rohmer ? »… Une telle question est ridicule ! Alors j’explique que le

simple ajout de trois images à la fin d’un plan change la dynamique qui

le relie à un autre, ainsi que son rythme et les nuances apportées à

l’histoire. Le cinéma de Rohmer est un cinéma tellement minimaliste que

le regard d’un personnage – en plus ou en moins – change beaucoup de

choses.

24Les spectateurs

qui pensent qu’il n’y a pas de montage dans les films de Rohmer sont

ceux qui croient que tout est déjà prévu et écrit. C’est faux : le

scénario est écrit, mais il n’y a pas un découpage préétabli. Au

montage, on a un plan sur Marie Rivière, un autre sur Béatrice Romand…

et le film s’écrit aussi à ce moment précis. Mon travail consiste en

cela : une fois qu’on a mis les rushes en ordre, on dispose de

deux écrans, grâce auxquels on déroule deux images. C’est parfait pour

le champ/contre-champ, les deux images permettent de choisir à quel

moment raccorder un plan à un autre. On a aussi une grande bobine de

chutes… En général, quand on monte un film en pellicule, on dispose des

bouts de film dans un chutier, et chaque bout est étiqueté. Un autre

système veut qu’on utilise plusieurs rouleaux. Avec Éric, on adopte le

système suivant : on monte le film dans son ordre chronologique et tout

plan dont on ne veut pas est enroulé sur une autre bobine. On finit par

avoir une bobine qui est le montage du film et une bobine faite des

chutes, classées elles aussi dans leur ordre chronologique… Dans le cas

fréquent où un film est monté en plusieurs fois, cela autorise bien sûr

des modifications mais oblige à rechercher une chute dans un grand

désordre ; dans notre cas, si nous avons besoin d’un plan que nous

n’avions pas conservé pour la version finale, nous le retrouvons

facilement dans cette bobine de bout-à-bout en ordre. Nous n’avons tout

simplement pas besoin de chutier.

Dans le cas d’un champ/contre-champ, tombez-vous toujours d’accord sur les coupes à opérer – en gardant par exemple le personnage silencieux qui écoute l’autre ?

25J’adore cela !

Éric aussi. À ce propos, on a des moments d’hésitation : va-t-on montrer

la personne qui parle, alors que l’autre est très intéressante dans son

attitude d’écoute ? On en discute – mais souvent c’est instinctif, et

pour lui et pour moi ; souvent on réagit au même moment sur le plan à

garder, et sur sa durée.

Arrive-t-il que des scènes ne soient pas au montage ?

26C’est plutôt rare. Je me souviens qu’on a coupé deux grands passages de dialogues dans une même scène pour Conte d’été. Pour Triple Agent, deux séquences ne sont pas dans le film. Mais pour Les Rendez-Vous de Paris par exemple, aucune scène n’a été supprimée. Toute la matière est utilisée et se retrouve dans le film.

27L’Anglaise et le Duc,

après un premier montage, durait deux heures vingt. C’était trop long.

Pathé voulait revenir à moins de deux heures. Nous avons cherché où nous

pouvions couper. J’ai beaucoup resserré certaines scènes pour qu’elles

soient plus rapides… On peut toujours raccourcir un film, mais il vient

un moment où ce n’est plus possible : soit on change la structure, soit

le récit devient bancal… Il faut maintenir en permanence une harmonie

dans le récit. Et on peut trouver cette harmonie sous différentes

formes : dans Conte d’été par exemple, les dix premières

minutes sans dialogue étaient nécessaires. Éric voulait à juste titre

cette longue déambulation de Gaspard dans Dinard, pour que le spectateur

éprouve sa solitude.

J’ai lu qu’Éric Rohmer avait déjà remonté au moins un de ses films (Conte de Printemps), pour sa diffusion à la télévision. A-t-il effectué des changements pour les sorties en DVD ?

28Non. Pour Triple Agent,

nous avions coupé une scène qu’Éric envisageait de réinsérer lors de la

sortie en DVD, mais nous avons finalement abandonné cette idée. Le film

était bien ainsi… Quant aux suppléments, on les a aménagés en fonction

des interviews que Rohmer voulait conserver. Il ne voulait pas que les

images « abîment » ce qui était dit du film, donc nous avons parfois

laissé un poste de radio à l’image pendant tout l’entretien ! Éric ne

voit pas quel usage on peut tirer d’un bonus. S’il a décidé d’en mettre, il tenait beaucoup à s’en occuper lui-même.

Comment procédez-vous pour le mixage son ?

29Depuis qu’Éric

travaille avec Pascal Ribier, le montage-son se fait après le

montage-image. Pascal prépare toujours un pré-mixage chez lui, Rohmer se

joint de temps en temps à lui pour voir les avancées… Puis nous faisons

un mixage définitif ensemble, en auditorium. Nous avons commencé à

mixer en stéréo avec L’Anglaise et le Duc.

30Pour Les Amours d’Astrée et de Céladon,

il y a actuellement un travail à faire avec l’aide de l’IRCAM sur la

voix d’un personnage, au moment où il se déguise en fille. L’idée est de

garder la voix réelle de l’acteur, mais en la modifiant pour la rendre

féminine (procédé déjà utilisé dans Tirésia de Bertrand

Bonello). Cette métamorphose vocale ne concerne qu’une séquence, mais

demande beaucoup de travail. Il fallait donc la monter avant les autres.

Pour le reste, c’est encore et toujours dans l’ordre chronologique du

film que nous montons.

Quel film avez-vous particulièrement aimé monter ?

31Tous, bien sûr ! Mais Conte d’automne est

peut-être mon favori. Nous avons beaucoup travaillé le

champ/contre-champ… Alain Libolt est formidable à l’écoute, Marie

Rivière est somptueuse, avec de petites expressions, des yeux… J’aime

particulièrement Conte d’automne aussi pour sa dernière

séquence, celle du mariage. Nous aurions pu monter quelque chose de très

joli et en même temps d’assez anodin, avec cette petite danse… Mais je

suis tombée sur ce moment ou Marie lève la tête, son visage est comme

assombri par un remords, ou par des regrets – on ne sait pas. Le film

devait finir sur ce plan, qui apporte une réelle nuance à l’histoire.

Parlons de la musique : vous êtes « une moitié » de Sébastien Erms, le compositeur, avec Jean-Louis Valero, des films d’Éric Rohmer… « E » et « R » pour Éric Rohmer, et « M » et « S » pour Mary Stephen ?

32Oui, cela a commencé comme une blague ! J’avais déjà travaillé sur la musique pour la fin de La Femme de l’aviateur :

Éric avait eu l’idée d’une chanson à partir d’un texte qu’il avait

écrit et d’une mélodie qu’il avait en tête ; je l’ai mise en musique,

avec un accompagnement au piano. Ensuite Jean-Louis Valero a réarrangé

la chanson, avec un son d’orgue… Quand j’ai quitté Paris, Éric a

beaucoup travaillé avec Valero, qui est un excellent compositeur. Plus

tard, alors que je montais Conte d’hiver, Éric m’a dit : « J’ai

un petit air en tête, que je vais peut-être donner à Valero pour qu’il

le travaille. » Mais il était gêné de ne lui présenter que ces deux

petites lignes… Je lui ai proposé de développer le thème. Il voulait une

fugue : j’ai quand même concocté, à partir de sa mélodie, un morceau

qui lui a plu et que nous avons utilisé dans le prologue. J’ai pensé en

outre qu’on pourrait retrouver un écho de ce thème (celui de l’amour

perdu de Félicie, l’héroïne), plus loin dans le film. Finalement on

l’entend lors de la représentation théâtrale… Pour cette deuxième

collaboration, nous avons décidé de prendre un pseudonyme : « Erms »,

avec nos initiales, et « Sébastien », en hommage à Bach.

Et pour Conte d’été ?

33Éric avait quatre

lignes, et toujours des paroles. J’ai travaillé au piano, et Melvil

Poupaud a retranscrit le thème à la guitare. Son personnage de Gaspard

compose le morceau tout au long du film – simplement à la voix et à la

guitare. De sorte que lors du dîner après la sortie en bateau,

l’accordéoniste se plaint avec raison d’un excès de « bémols ». Il

apparaît clairement que ce thème n’est pas écrit pour l’accordéon !

C’est quelque chose à quoi je n’avais pas pensé quand j’ai composé le

morceau au piano…

34Éric n’aime pas la musique de film, et n’utilise jamais de musique d’accompagnement.

35La seule fois où il a fait exception à cette règle, c’est pour Le Rayon vert – et Valero a écrit une partition superbe.

Pour revenir aux Amours d’Astrée et de Céladon, est-ce un film qui se rapproche d’autres films d’Éric Rohmer comme les adaptations d’œuvres littéraires ou les films historiques ?

36Non, chaque film est différent. Même si c’est en costumes, cela ne ressemble pas à L’Anglaise et le Duc :

d’un côté, on a un film historique, de l’autre une pure fiction – et

plus précisément une histoire d’amour… Peut-être faut-il plutôt chercher

une ressemblance avec les « Contes »… Mais qu’il soit en costumes ou en

décors naturels ne suffit pas à rapprocher ce film d’un autre. J’ai

revu récemment La Marquise d’O… : c’est encore très différent. Les Amours d’Astrée et de Céladon est

un roman pastoral, tout le cadre est bucolique et les personnages sont

en symbiose avec la nature. C’est presque à l’opposé de Perceval le Gallois, qui était complètement tourné en studio.

Qu’en est-il du rythme et de l’image ?

37En ce qui concerne le rythme, Triple Agent pouvait sembler plus « étendu » que L’Anglaise et le Duc : je pense que c’est dû aux nombreux blocs de monologues du personnage interprété par Serge Renko. Dans Les Amours d’Astrée et de Céladon,

on est en pleine nature, l’histoire est toujours relancée, entraînée

vers l’avant ; j’ai l’impression que le film est plus rythmé que le

précédent… Mais j’ai toujours cette impression au montage : c’est un peu

tôt pour le dire.

38En termes de beauté de l’image, peut-être se rapproche-t-on de L’Arbre, le Maire et la Médiathèque… Certaines séquences bénéficient des éléments de la nature, du vent et d’une lumière extraordinaire !

La parole, les dialogues jouent-ils un rôle prépondérant ?

39Éric est resté fidèle aux dialogues du livre – mais si dans le huis clos de Triple Agent, la parole était primordiale, ce n’est pas le cas ici, principalement parce que le cadre naturel a vraiment son importance.

40On pourrait

imaginer que ce travail est atypique pour Éric Rohmer : à mon avis, il

s’inscrit totalement dans la lignée de son œuvre – tant dans la forme

que dans les thèmes qu’il affectionne… Éric est très content des images

qu’on a montées jusqu’à aujourd’hui. Comme je l’ai dit, c’est toujours

au montage que les choses prennent leur place, particulièrement pour

ceux qui travaillent avec lui. On a constamment l’impression qu’il a eu

dès le début une idée claire du film, qu’il l’a déjà joué dans sa tête…

Et on ne découvre sa vision des choses qu’une fois le film monté : c’est

toujours une surprise. Une très bonne surprise.

41Propos recueillis par

Philippe Fauvel, en mai et octobre 2006.

Philippe Fauvel, en mai et octobre 2006.

http://www.chinesemovies.com.fr/Musique_photo_montage_Mary_Stephen.htm

|

Musique,

photo, montage

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

..

depuis quand un livre est-il donc autre chose

Que le rêve d'un jour qu'on raconte un instant ; Un oiseau qui gazouille et s'envole ; ….

Un ami

qu'on aborde, avec lequel on cause,

Moitié lui répondant, et moitié l'écoutant ?

Alfred de Musset, Namouna

Telle qu’en

elle-même : Mary Stephen

par Brigitte

Duzan, 6 mai 2013

derrière cette

façade si bien polie qu’elle en devient classique. Classique

au prix de la subversion du baroque, dans son sens le plus

apollinien : du baroque comme esthétique de

vie, de vie

transformée en art, avec tout ce que cela comporte de

flamboyance, mais de doute, aussi.

L’histoire simple

ne l’est pas restée longtemps…

1. Pour commencer –

la monteuse que l’on sait, et que l’on sait moins

Chaque

instant tombe à chaque instant dans l’imaginaire, et à peine

l’on est mort, l’on s’en va rejoindre, avec la vitesse de la

lumière, les centaures et les anges… Que dis-je ! A peine le

dos tourné, à peine sortis de la vue, l’opinion fait de nous

ce qu’elle peut !

Paul Valéry, Petite lettre sur les mythes

Au détour du

chemin…

Un beau jour de

1977, une jeune étudiante d’origine chinoise fraîchement

débarquée à Paris, déçue par les cours de cinéma très

ésotériques qu’on lui dispensait, est allée s’inscrire au

cours hebdomadaire de cinéma que donnait, le mercredi soir,

à l'Institut d'art et d'archéologie, rue Michelet, un Eric

Rohmer au sommet de sa carrière qui était le seul à aborder

le sujet sous son aspect concret.

C’était un ascète

agrégé, amoureux du verbe, qui, après la « La marquise

d’O », Grand Prix du jury à Cannes, était en train de

préparer le film le plus fou et le plus génial de sa

carrière, « Perceval le Gallois », pour lequel il venait de

passer deux ans à traduire d’occitan en français les neuf

mille deux cent trente quatre vers laissés à sa mort par

Chrétien de Troyes.

Eric Rohmer

symbolisait la Nouvelle Vague, dans son côté le plus

exigeant. Il enseignait l’aspect pratique du cinéma, parlait

de mise en scène, de narration, de cadre, de montage, mais

aussi de ce qu’on néglige souvent : le respect d’un budget,

la rigueur et l’économie de moyens, et l’adaptation de ces

principes à la réalisation d’un projet artistique.

Or, Mary avait un

projet, justement, elle voulait faire un film. Elle n’écouta

que son courage, ou plutôt surmonta la timidité devenue

panique qui lui coupait les jambes – « la volonté

d’arriver suffit à tout », dit Camus dans « Le mythe de

Sisyphe » - et s’en alla frapper à la porte de la secrétaire

pour demander… un budget-type. On imagine la réponse :

monsieur Rohmer est très occupé, je vais transmettre. Ce

qu’elle fit, mais avec une petite note en marge : adorable

minois…

Adorable et

exotique, Mary l’était, et il n’y en avait pas beaucoup dans

la classe, le seul autre asiatique étant Dai Sijie,

qui ne répondait pas vraiment à la même description. Rohmer

rappela, pour dire qu’elle pouvait venir chercher le papier

demandé ; il était là, et passa désormais du rang de

cinéaste modèle et transcendant au rôle de mentor amical et

attentif. Le maître avait trouvé une disciple avec laquelle

communier dans le même amour du cinéma, de Paris et du thé.

Premières armes

se

souvenait,/ celui qui chevalier le fit/ qui lui enseigna et

apprit que de trop parler se gardât…. ». Luchini avait

commencé chez Rohmer, dans « Le genou de Claire », Perceval

allait être son grand rôle, celui qui lui vaudrait trois ans

et demi de chômage, comme il le dit dans ses moments

d’humour. C’étaient de grands moments de théâtre.

son

équipe à réaliser leurs propres films. Pour le premier de

ces courts métrages, « Rosette sort le soir », sorti en

1983, Rohmer lui-même apparaît dans le rôle du père ; quant

au rôle principal du troisième, « Rosette vend des roses »,

il est tenu par Virginie Thévenet, l’actrice qui interprète

le rôle de Camille dans « Les nuits de la pleine lune ».

Mary travailla sur le montage de ces films, mais eut aussi

la charge du son pour certaines séquences.

Intermède

réintégra l’équipe aussitôt. C’était en 1991, au moment où

Rohmer était en train de préparer « Le conte d’hiver ». Elle

arrivait à point.

D’assistante

monteuse à monteuse

Quand elle arriva,

en effet, Cécile Decugis avait pris sa retraite et avait été

remplacée par María-Luisa García, qui avait, elle aussi,

travaillé sur les courts métrages de Rosette et était

devenue l’assistante de Cécile après le départ de Mary. Or,

à ce moment-là, elle était occupée sur le tournage d’un film

de Jean-Claude Brisseau, « Céline », dans lequel elle jouait

également. Ne voulant pas attendre, Rohmer confia donc à

Mary le montage du « Conte d’hiver », et à la fois de

l’image et du son.

Et la musique,

aussi

Ce que l’on sait

moins, c’est que Mary a même contribué à la musique de

nombreux films, le pseudonyme Sébastien Erms figurant aux

génériques signifiant Eric Rohmer/Mary Stephen et Sébastien

étant un hommage à Bach.

Tout a commencé,

dit-elle, avec « La femme de l’aviateur » ; pour ce film,

Rohmer avait eu l’idée d’une chanson sur un texte qu’il

avait écrit, avec une mélodie de son invention ; Mary a

écrit la musique au piano. C’est ensuite Jean-Louis Valero

qui a fait l’arrangement, avec un accompagnement à l’orgue

électrique – pauvre Valero qui deviendra le compositeur de

la musique des films d’un Rohmer qui détestait la musique de

film et considérait ses films ratés s’ils en avaient besoin…

La chanson à la fin

de La femme de l’aviateur (2.08)

Le pseudonyme a

ensuite été inventé en 1991 pour « Le conte d’hiver » où le

même genre de collaboration a été repris : un petit air

imaginé par Rohmer, développé par Mary, et utilisé en

prologue ; sorte de thème de l’amour perdu qui parcourt le

film : quelques petites notes égrenées au piano, avec une

variation à la flûte …

Le thème du Conte

d’hiver

Dans « Le conte

d’été », la chanson est même intégrée dans le film, dans une

séquence où Gwenaële Simon l’apprend, accompagnée à la

guitare par Melvil Poupaud – le thème étant ensuite repris

accompagné à l’accordéon.

La flibustière,

chanson du Conte d’été

Finalement,

cependant, le destin ramena soudain Mary vers la Chine,

comme une vague de fond qui ramène sur le rivage un corps

qu’elle a entraîné au large.

De Rohmer à la

Chine

qu’elle s’abstient d’assister aux tournages pour se

préserver un regard distancié.

Cette méthode de

travail vit sa première concrétisation avec

« Nuit de Chine » (《中国之夜》),

de

Ju Anqi (雎安奇),

dans sa version pour Arte, entièrement remontée par Mary et

produite par Blanche Guichou d’Agat Films. Ju Anqi n’a

jamais mis les pieds dans la salle de montage, mais le

résultat a validé la méthode : le film fut primé au Festival

Visions du Réel à Nyons en 2008.

Le destin se

manifesta peu après pour signifier symboliquement le passage

de relais. Mary fut invitée par

Isabelle Glachant,

avec Françoise Etchegaray, directrice de la Compagnie Eric

Rohmer, à la projection à Pékin de « L’Anglaise et le Duc ».

C’était leur première rencontre. Isabelle mit Mary en

relation avec Li Yang (李杨) ;

après « Blind Shaft » (《神木》) en 2003, abandonnant le monde de la mine pour celui de la condition de

la femme dans les coins perdus de la Chine dite moderne, il

était en train de terminer « Blind Mountain » (《盲山》)

et allait avoir besoin d’elle.

réalisateur et la première amorce

d’une profonde amitié entre Mary et lui. Son montage est

basé sur une alternance de portraits contrastés qui

dessinent celui d’une société en mutation, entre la campagne

et la ville.

L’année suivante,

Du Haibin lui confia à nouveau le montage de

1428 (《1428》),

son documentaire sur le tremblement de terre du Sichuan qui

est unanimement considéré comme une véritable réussite. Il

est aussi un parfait exemple de la magie qu’opère un montage

imaginatif, et réalisé, ici, en parfaite symbiose avec le

réalisateur. Du Haibin a d’abord eu l’idée originale

d’utiliser comme image symbolique la figure du vagabond en

errance au milieu des ruines et des abris de fortune, tel un

témoin amnésique en quête de sa mémoire et de son passé ;

Mary a ensuite fait de sa silhouette récurrente la trame de

la structure narrative du documentaire et ce qui lui donne

son rythme.

Le double événement

– le succès de « 1428 » et la mort de Rohmer – a marqué un

tournant dans une carrière tournée dorénavant de plus en

plus vers la Chine, entre Paris, Pékin et Hong Kong, et, au

cours des dernières années, au service, surtout, de toutes

jeunes réalisatrices, comme

Yang

Lina (杨荔钠)

ou Jessey Tsang (曾翠珊),

l’une de Chine continentale, l’autre de Hong Kong.

Isabelle Glachant

qui a, là aussi, introduit Mary auprès de la réalisatrice.

Et de la Chine à la

Turquie

l’envahisseur

pour communiquer entre eux : un sabir anglais qui prend

parfois des allures de poème épique.

C’est un film d’un

souffle, d’un lyrisme exceptionnels, mais qui les a acquis

au montage. Les faiblesses inhérentes au départ ont été

gommées, en restructurant le scénario, et en insufflant au

film le rythme et l’élan poétique qui lui donnent toute sa

force émotionnelle.

perpétuant ainsi les structures paternalistes de la

société turque dont il a pourtant souffert dans sa jeunesse.

« Majority » a

obtenu le Lion du Futur à la Biennale de Venise en 2010,

avant de connaître un parcours triomphal dans le circuit des

festivals, en Turquie même et ailleurs. Pour son second

film, « Silence », encore en préparation, Mary a ensuite mis

Seren Yüce en contact avec le jeune producteur français

Thomas Ordonneau, de la société de production/diffusion

Shellac. Il lui reste encore à le monter…

Elle est

aujourd’hui considérée, par les intéressés, comme la

marraine de ce nouveau cinéma turc où elle retrouve, selon

ses propres dires, une pureté, une passion, un élan et un

engagement politique qui sont parmi les valeurs auxquelles

elle attache le plus de prix ; c’est d’ailleurs pour les

mêmes raisons qu’elle a monté le film omnibus « Do not

Forget Me, Istanbul », réalisé par sept cinéastes du

pourtour méditerranéen.

Ce cinéma forme

maintenant, après le cinéma chinois, son second principal

centre d’intérêt et de travail. Travail qui la fait vivre en

transit perpétuel, entre deux avions, sa valise à la main.

S’arrêtant de temps à autre, fatiguée, en songeant aux

peines subies avant d’en arriver là, en un flash-back qui

est l’un de ses modes privilégiés d’écriture, sinon de

montage.

2. Flash-back – ce

que l’on ne sait pas forcément

Un mot venu

au hasard se fait un sort infini, pousse des organes de

phrase, et la phrase en exige une autre, qui eût été avant

elle ; elle veut un passé qu’elle enfante pour naître…

Paul Valéry, Petite lettre sur les mythes

Avant Paris, il y

avait eu le Canada. Le Canada et ses neiges après les

moiteurs de Hong Kong, le Canada terre d’exil et de douleur

où elle avait débarqué à quinze ans en laissant derrière

elle les années dorées de l’enfance, les amitiés de

l’adolescence, et des souvenirs à n’en plus finir.

De Hong Kong …

et

la mer, au loin. Elle avait à peu près le même spectacle de

chez elle, et se levait parfois la nuit pour le contempler

un instant. Au printemps, des rouleaux de brume descendaient

des collines, comme dans un tableau de shanshui,

venaient noyer le paysage et le transformer en image

virtuelle, mouvante et insaisissable. On n’oublie pas ce

genre de chose.

Mais la vie passait

déjà par le cinéma. Les années 1960 furent celles de la

découverte de la Nouvelle Vague, au Phoenix Film Club, au

City Hall. C’était une période fantastique, pour le cinéma

français : Françoise Giroud venait d’inventer le terme de

Nouvelle Vague, les Quatre cents coups, Jules et Jim

déboulèrent sur les écrans de Hong Kong. Truffaut fut un

premier émerveillement. Il y eut aussi un Hiroshima en

anglais, mémorisé grâce aux sous-titres en chinois : la

Nouvelle Vague arrivait filtrée, mais fascinante,

dévoilée et expliquée par des esthètes passionnés de cinéma,

des jeunes encore étudiants,

… à Montréal

Le rêve de Paris

allait cependant abruptement prendre fin, ou du moins

devenir un songe aussi flou que la mer noyée dans la brume,

à Repulse Bay au printemps, lorsque la Révolution culturelle

déclenchée sur le continent fit ses ravages, comme par

ricochet, dans la cité coloniale : troubles et émeutes

téléguidés se multiplièrent en 1967, les Hongkongais prirent

peur, la rumeur enfla, on disait que la Chine allait tenter

un coup de force pour mettre la main sur le joyau de la

Couronne, tous ceux qui le purent partirent en masse, Hong

Kong se vida, le marché immobilier s’effondra : départ

précipité, la mère d’abord, le reste de la famille ensuite,

souvenir d’une cohue à l’aéroport, qui était encore celui de

Kai Tak, et d’une boucle d’oreille tombée dans la

bousculade, cadeau de départ inexorablement piétiné.

culture qui n’est

pas la sienne. Le rêve parisien devint rêve d’évasion,

nourri par les lectures, et surtout le cinéma, sur les

écrans du département des « communication arts » du Loyola

College.

Ces années

d’adolescence furent marquées par deux grands chocs

cinématographiques et esthétiques. Le premier fut « Mort à

Venise », de Visconti, nimbé d’une pureté éthérée des

sentiments et surtout du désir. Le second fut une

révélation déterminante :

« L’Arche »

(《董夫人》) de Tang Shu Shuen (唐书璇).

Film d’une extraordinaire beauté formelle sorti en 1969 à

Hong Kong, expression d’une subjectivité féminine complexe

et subtile, et d’une profonde alchimie entre la réalisatrice

et son actrice, il s’achève sur une note de sérénité trouvée

dans l’acceptation du sort qui eut un effet apaisant sur

Mary. Mais surtout, elle acquit la brusque certitude que sa

voie était désormais tracée : elle voulait se consacrer au

cinéma.

La fascination,

cependant, était difficile à partager dans un univers

d’exilés repliés sur leur communauté, tout entière tournée

vers l’effort d’intégration, pratique et matériel, qui ne

laissait pas de place au rêve. Le départ devint bouée de

sauvetage, et, cette fois-ci, fut longuement et

soigneusement préparé. Quand Mary obtint enfin la bourse

d’étude d’une année qu’elle avait demandée, ce fut une joie

fébrile : l’année concédée se mua dans son esprit en une

promesse de liberté infinie, et infiniment exaltante.

La liberté, il est

vrai, se révéla conditionnelle et conditionnée, soumise aux

aléas de l’obtention d’une carte de séjour et de moyens de

subsistance au quotidien, mais resta exaltante. Elle était

partie pour rencontrer Truffaut, Resnais ; ce fut Rohmer.

Mais, portées par son rêve personnel, tant d’autres choses

imprévues surgirent au détour du chemin, comme toujours…

3. Pour finir – ce

qu’il faut aussi savoir

Je

vis dans l’espace entre la vie et l’art

Rauschenberg

Il faut maintenant

reprendre la même histoire, mais sous un autre angle, non

l’angle rohmérien, mais l’angle personnel. Car si Mary avait

tellement rêvé de venir à Paris, c’est qu’elle avait un

projet de cinéma, qui fut bouleversé par sa découverte

d’ « India Song » dans un cinéma près de Maubert, et, à

travers ce film, de l’univers de Marguerite Duras.

Deux films

India Song, 1975,

un film qui imaginait Calcutta, tout en étant tourné en

partie au Bois de Boulogne, en partie à Versailles, en

partie dans deux appartements parisiens en ruines, un film

qui désynchronisait totalement le film des voix du film des

images, comme a dit Duras, et qui donnait une importance

primordiale à la musique, musique obsédante de D’Alessio,

mais aussi musique des voix, celle de Delphine Seyrig

répondant à celle de Lonsdale, et voix « intemporelles » de

Duras et autres…

Saint-Germain, pour peaufiner les dialogues, et surtout la

voix off, voix « intemporelle » comme chez Duras.

aussi présenté dans divers festivals, dont

le Festival de Carthage, sur recommandation de Pierre

Rissient,

interprète le rôle

de l’attaché d’ambassade dans India Song, et il l’avait

emmenée chez Marguerite Duras, une Duras à l’apogée de sa

création, qui venait de terminer « Son nom de Venise dans

Calcutta désert » et préparait « Aurelia Steiner ». La

fascination avait évidemment redoublé, tout en se

dédoublant.

Mathieu Carrière

devint l’un des acteurs de « Justocœur » : il y interprète

un psychiatre qui cherche à aider une danseuse partagée

entre deux personnages évanescents, ombres en costumes

blancs qui semblent, encore, sortir de chez Duras, ou de la

terrasse des Trois Magots, et dériver à la recherche

d’eux-mêmes, et d’une place à eux, quelque part. Monde

lacanien – « le rapport sexuel n’existe pas » -, mais pas

plus paisible pour autant, un monde en tension vers un

équilibre entre les corps.

« Justocœur » est

le reflet d’un talent bourgeonnant, coulé et moulé dans une

époque, le reflet, aussi, des rêves d’une jeune artiste en

apnée entre deux mondes, un orient et un occident qui n’ont

jamais très bien pu s’entendre. « Devant moi, il y a la

mer, » dit la voix de Marguerite Duras au début d’«

Aurelia Steiner », « entre le ciel et l’eau, il y a un

large trait noir, il couvre la totalité de l’horizon de la

régularité d’une rature géante, d’une différence

infranchissable… » Mary était au bord de la rature,

happée par un tourbillon de stimuli, de sensations, de

tentations, à s’y perdre.

Deux scénarios

Elle continua,

cependant, tout en poursuivant le travail d’apprentissage

chez Rohmer, qui suivait et guidait dans l’ombre – il

apparaît comme figurant dans « Justocœur », et c’est

lui qui a traduit et adapté les dialogues du scénario, que

Mary avait écrit en anglais. Mary écrivit un troisième

scénario, « Feux nocturnes », où elle imaginait une

famille anglaise à Paris dans les années 1900. Rencontrée au

hasard d’un week-end à Londres, Edith Cottrell la mit en

contact avec Jeanne Moreau qui, après avoir lu le scénario,

accepta de tenir le rôle principal – sa mère était anglaise,

c’était un rôle pour elle…

En association avec

John Cressey, Mary alla très loin dans le montage de la

coproduction, qui devait être franco-canadienne, mais ne

réussit pas à obtenir l’avance sur recettes ; le producteur

français était pourtant Alain Dahan, le producteur, entre

autres, de Chantal Akerman dans les années 1970. Tout partit

en fumée. Point à la ligne.

Elle repartit

pourtant illico sur la rédaction d’un autre scénario encore,

écrit avec l’aide de Rohmer, pour un film qui devait être

une comédie musicale, « After Giulio ». De la même

manière, avec John Cressey, elle mit en place la logistique,

avec une autre structure de coproduction,

franco-britannique. La partie française, cette fois, devait

être Humbert Balsan, qui venait de réaliser un documentaire

sur Nadia Boulanger, et qui allait soutenir nombre de jeunes

réalisatrices, de Claire Denis à Brigitte Roüan ou Sandrine

Veysset. On sent tout de suite les affinités.

Quant au producteur

britannique, il s’agissait de Gavrik Losey, le fils du

réalisateur Josey Losey. Là encore, pourtant, le film resta

à l’état d’ébauche, et le scénario rejoignit le précédent,

au fond du même tiroir… Epuisée, Mary jeta l’éponge. Elle

leva l’ancre et s’enfuit, en quête d’une autre amarre, dans

un autre port.

Elle

faillit reprendre son dernier projet, pourtant, des années

plus tard. Pour assurer le quotidien et celui de ses

enfants, elle travaillait au journal Vogue, comme assistante

de la rédactrice en chef, c’est-à-dire Colombe Pringle,

jusqu’en 1996. Or, son mari,

Jean-Pierre Mahot,

était l’associé de Balsan dans

sa société de production, Lyric International

– dont, par un de ces jeux de coïncidence qui donnent du sel

à toute histoire, les bureaux se trouvaient au-dessus

de ceux des Films du Losange de Rohmer.

Il

arrivait donc à Balsan de téléphoner au journal ; c’est

ainsi que Mary l’eut un jour au bout du fil, et eut la joie

de l’entendre dire qu’il continuait de s’intéresser à ce

qu’elle faisait et suivait sa carrière « de loin ».

Encouragée, Mary reprit donc l’écriture de son film, en

espérant secrètement que Balsan la guiderait dans son

projet.

La

nouvelle de son suicide, le 10 février 2005, fut un coup

très dur.

Elle prit sa voiture pour aller

se promener au bord des étangs de Ville-d’Avray, in

memoriam. Il faisait froid et les étangs étaient nappés dans

une légère brume, comme dans « Les dimanches de Ville

d’Avray », l’un de ces films mythiques qu’elle avait vus à

Hong Kong, autrefois. La nostalgie vint aviver encore sa

peine. Son ultime projet de film fut définitivement enterré.

Elle avait fait un

rêve, et crut l’avoir abandonné, mais tout rêve laisse sa

marque, comme celle d’un pas dans le sable humide, quand la

marée s’est retirée. Des années plus tard, la marque est

toujours là, les vagues successives en ont juste quelque peu

brouillé l’image. Mais elle jette un regard rétrospectif

pacifié sur ces matrices d’une œuvre qu’elle dit être le

« journal visuel d'une

jeunesse ».

Retour à l’écriture

et à l’image

être pas totalement faux. Après avoir travaillé trente

ans pour les autres, malgré quelques œuvres personnelles –

dont un documentaire sur le poète Breyten Breytenbach où

elle joue subtilement sur les sonorités du néerlandais, de

l’afrikaans et du chinois, car figurent en contrepoint des

poèmes de Breytenbach traduits et lus par Bei Dao - elle a

amorcé un retour sur elle-même, une sorte de retour aux

origines, sachant que tout retour ne se fait jamais

exactement au point de départ, la vie s’est chargée en cours

de route de brouiller les pistes.

Après avoir fait le

deuil de sa langue, celle de son enfance et celle de sa

mère, elle s’en est choisi et approprié une autre : ni le

chinois ni le français, mais la lingua franca des

temps modernes et des nouveaux nomades, l’anglais, souple et

modulable à loisir. Mais la langue reste quand même associée

chez elle à l’image, une image, cependant, qu’elle

n’envisage que sous un aspect très personnel, expérimental…

Qui reste à

concrétiser, et qu’il restera à découvrir….

Filmographie

sélective

- Films chinois

montés par Mary Stephen (Chine continentale et Hong Kong)

Fiction

2007 Blind

Mountain (《盲山》)

de

Li Yang (李杨)

2008 Life is

Easy (《惬意的生活》)

de Wen Wu (文武)

2010 The

Drunkard (《酒徒》)

de Freddie Wong (黃國兆)

Documentaires

- De

Du Haibin (杜海滨) :

2007 Parapluies (《伞…》)

2013 Patriotisme

(en cours)

- Autres :

2009 Last Train

Home (《归途列车》),

de Fan Lixin (範立欣)

2011 Datong : Kang

Yuwei in Sweden (《大同:康有為在瑞典》)

de Evans Chan (陳耀成)

2013 Flowing

Stories (河上變村)de

Jessey Tsang Tsui Shan (曾翠珊)

(en cours)

- Documentaires

étrangers sur la Chine

2001 Hong Kong

Cinema, de Hubert Niogret, France

2013 China Me, de

Michka Saäl, Chine-France-Canada

2013 China, The New

Empire, de Jean-Michel Carré, ARTE, France

|

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.